摘要:本文以两个典型案例为切入点,深入解析重大资产重组股权代持及上市公司股票代持的法律效力问题,结合现行法律法规及相关司法实践,对股权代持、股票代持行为存在的风险进行详细分析,旨在为相关主体在重大资产重组及上市过程中合法合规处理股权/股票代持问题提供参考,以维护证券市场的正常秩序和投资者的合法权益。

股权代持作为一种特殊的股权持有方式,在商事活动中较为常见,但在重大资产重组及上市过程中,股权代持行为的合法合规性却备受关注。由于上市公司具有公众属性,其股权结构的清晰与透明对于维护证券市场的公开、公平、公正至关重要,因此,法律对重大资产重组股权代持、上市公司股票代持行为进行了严格规制。本文将通过两个相关联案例的分析,探讨重大资产重组股权代持、上市公司股票代持效力问题。

一、重大资产重组股权代持的法律效力分析

(一)案例一简介:甲代乙持有B公司股权且未披露代持信息

甲代乙持有B公司部分股权,为B公司的名义股东。在A上市公司发行股份购买B公司资产的过程中,甲未向A上市公司及相关监管机构披露其与乙之间的股权代持关系。

(二)股权代持的一般效力与特殊情形下的效力

根据《最高人民法院关于适用 <中华人民共和国公司法> 若干问题的规定(三)》(以下简称《公司法》司法解释三)第24条规定,在有限责任公司中,实际出资人与名义出资人订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益,以名义出资人为名义股东,如无《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第153条(违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外)规定的情形,人民法院应当认定该合同有效。这一规定明确了有限责任公司股权代持协议在一般情况下的有效性,体现了对当事人意思自治的尊重。

但在上市公司重大资产重组过程中,通常涉及到股票的发行、资产的收购与置换等复杂交易,这些交易不仅会对上市公司自身的股权结构和经营状况产生重大影响,也关系到广大投资者的利益和证券市场的稳定。因此,监管机构对重大资产重组的程序和信息披露要求极为严格,确保所披露信息的真实、准确、完整,确保在重大资产重组过程中的资产权属清晰,以保障投资者的知情权和合法权益,司法实践中通常认定重大资产重组中的股权代持协议无效。

(三)案例解析

证券市场的公共秩序应关涉证券市场根本性、整体性利益和广大投资者合法权益,一旦违反将损害证券市场基本交易安全的基础性秩序。上市公司重大资产重组过程中存在隐名代持的情况下,股权代持关系的建立本身并不直接构成对公共利益的危害性,尤其在股权代持的建立时间远早于上市公司重大资产重组时间的情况下,但构成违法违规并对公共利益造成损害的最直接行为是上市主体的不实信批及代持人的刻意隐瞒行为。上市公司股东信息披露不实,会影响证券监管部门对内幕交易、关联交易审查、高管人员任职回避等证券市场基本监管要求。上市公司股权必须清晰,不得隐名代持股权,是对上市公司监管的基本要求,也是上市公司重大资产重组等的审查重点。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条[1]、第四十三[2]条规定:重大资产重组所涉及的资产权属清晰。《证券法》第十九条规定,发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《证券法》第七十八条规定,上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。《民法典》第一百五十三条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。

上述法律规则属于证券市场基本交易规范,关系到以信息披露为基础的证券市场整体法治秩序和广大投资者合法权益。案例一中,甲未向A上市公司及相关监管机构披露其与乙之间的股权代持关系,导致A上市公司在重大资产重组过程中基于虚假股权结构完成了交易,信息披露存在不实之处,可能对投资者决策产生误导,进而影响证券市场的正常秩序。该行为违反了证券监管规定,有损证券市场秩序和社会公共利益,故其相关股权代持行为依法无效。

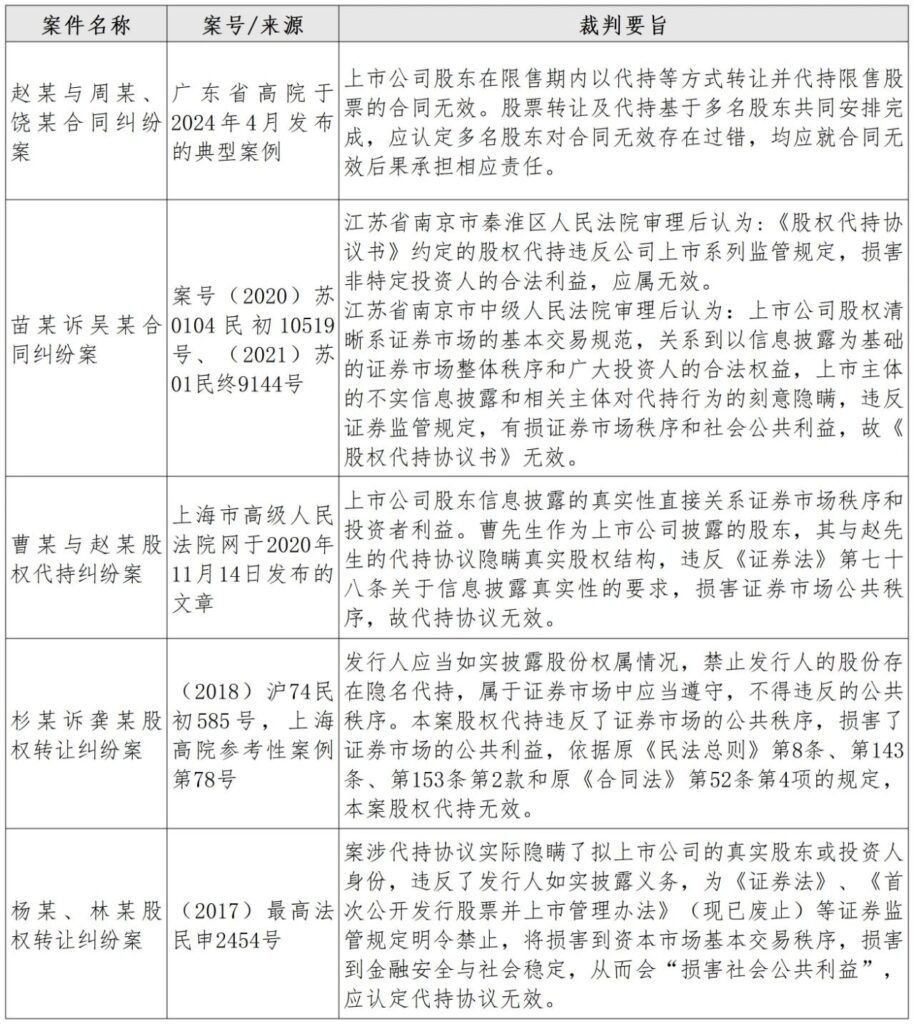

(四)参考案例

二、上市公司股票代持的法律效力分析

(一)案例二:丙以代持方式出售限售股给丁

丙在A上市公司发行股份购买B公司资产后,获得了一定数量股票(限售股)。然而,丙在限售期内却通过代持方式将部分限售股出售给丁,约定由丁实际出资并享有收益,但股票仍登记在丙名下。

(二)股票代持的效力

对于上市公司而言,股票代持行为的效力认定与有限责任公司有所不同,其股票流通性较高,涉及众多投资者的利益和证券市场秩序。《公司法》第140第2款明确规定:“禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票。”此外,实务界一般认为,《证券法》是严格禁止上市公司股票代持的,由于股票代持协议往往是实际出资人和名义股东达成的“抽屉协议”,这种隐名代持协议实际上与《证券法》第3条“证券的发行、交易活动,必须遵循公开、公平、公正的原则”和第78条第2款“信息披露义务人披露的信息,应当真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”是相冲突的。上市公司股票代持行为往往会导致信息披露不实,损害投资者的知情权和证券市场的公共利益,因此,司法实践中通常认定上市公司股票代持协议无效。

(三)案例解析

根据《证券法》第三十六条[3]之规定,限售股在限定的期限内不得转让。该条款明确规定了限售股在法定限售期内的转让限制,其立法本意在于维护证券市场的稳定和公平交易秩序,保障投资者的合法权益。限售股作为一种特殊类型的证券,其交易受到严格的法律限制,旨在防止市场操纵、内幕交易等违法行为,确保证券市场的健康发展。证券市场的公共秩序关乎市场的根本性、整体性利益,对广大投资者的合法权益有着极为重大的影响。

具体到案例二中,丙在限售期内通过代持方式将限售股出售给丁,实质是通过代持协议规避法律禁止性规定,违反了限售股在法定限售期内不得转让的强制性规定,破坏了证券市场的交易规则和监管要求,损害了证券市场的公平性和透明度。这种行为不仅违反了证券市场的公共秩序,也损害了广大投资者的合法权益,对证券市场的稳定和发展构成了严重威胁。

综上所述,限售股管理的相关规定的目的在于稳定上市公司股价,防止股东在上市后短期内大量抛售股票对市场造成冲击。丙在限售期内通过代持方式将限售股出售给丁,这一行为违反了限售股管理的相关规定,同时也可能损害其他投资者的利益,扰乱证券市场的交易秩序。该行为违反了证券监管规定,有损证券市场秩序和社会公共利益,故其相关股权代持行为应属无效。

(四)案例解析

重大资产重组股权代持及上市公司股票代持行为,不仅违反《公司法》《证券法》等法律法规的规定,还损害投资者的合法权益和证券市场的正常秩序。通过对案例一和案例二的分析以及相关案例佐证,重大资产重组股权代持及上市公司股票代持行为依法应被认定为无效。

因此,相关主体应充分认识到股权代持、股票代持的法律风险,严格遵守法律法规和监管要求,确保信息披露的真实、准确、完整,避免因股权代持、股票代持问题引发法律纠纷和监管处罚。只有这样,才能维护证券市场的健康稳定发展,保障投资者的合法权益,促进资本市场的长期繁荣。

注释:

[1]《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条:上市公司实施重大资产重组,应当就本次交易符合下列要求作出充分说明,并予以披露:(四)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

[2] 《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条:上市公司发行股份购买资产,应当符合下列规定:(四)充分说明并披露上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续;

[3]《中华人民共和国证券法》第三十六条:依法发行的证券,《中华人民共和国公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的,在限定的期限内不得转让。

(本文作者:胡浩 刘宇等)