在跨境贸易与合同领域,独立保函的“欺诈例外”原则允许在受益人存在欺诈行为时突破保函的独立性,中止或终止付款。其适用需满足严格条件,以下结合我国法律及国际实践展开分析:

一、欺诈例外的法律基础与核心原则

- 独立性有限突破独立保函的核心特征是“见索即付”,担保人仅需审查单据表面相符即可付款。欺诈例外是独立性的法定例外,旨在防止受益人滥用权利,但适用时需坚持 “有限审查”原则:

- 审查范围:仅限受益人是否明知无付款权仍恶意索赔,不深入审查基础合同纠纷。

- 制度平衡:避免因过度干预损害保函的流通性和信用保障功能。

- 法律依据

- 《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》(下称《独立保函司法解释》)第十二条明确列举了欺诈情形。

- 国际规则(如URDG758)虽未直接规定欺诈,但我国司法实践通过司法解释填补空白。

二、欺诈例外的具体适用情形

根据《独立保函司法解释》第十二条,构成欺诈需满足以下任一条件:

| 欺诈类型 | 适用条件 | 案例与要点 |

|---|---|---|

| 虚构基础交易 | 受益人与申请人串通伪造交易(如合同从未实际履行) | 需证明串通事实,如虚假合同、无真实货物交付记录。 |

| 单据欺诈 | 受益人提交伪造或内容虚假的第三方单据(如虚假质检报告、伪造签字验收文件) | 如扬州某案中,受益人提交的修复费用预算书金额为实际10倍,被认定内容虚假。 |

| 司法/仲裁认定无责任 | 法院或仲裁已生效文书认定基础交易债务人无付款或赔偿责任 | 需提供生效法律文书,且结论明确排除付款责任。 |

| 受益人确认债务已履行 | 受益人书面承认债务已履行完毕或付款条件未触发 | 如受益人签署验收合格文件后仍索赔。 |

| 明显滥用付款请求权 | 受益人明知无权索赔仍恶意索款(兜底条款) | 需满足“双重标准”: ① 无事实依据:索赔明显缺乏基础; ② 主观恶意:明知无权仍索赔。 |

关键提示:

- 基础违约 ≠ 保函欺诈:即使基础合同存在争议或受益人违约(如未支付货款),只要索赔符合保函条款且非恶意,不构成欺诈。

- 兜底条款的严格适用:需证明受益人索赔行为“显而易见”缺乏依据,如工程未竣工即索赔、业主介入后分包商已履约仍索款等。

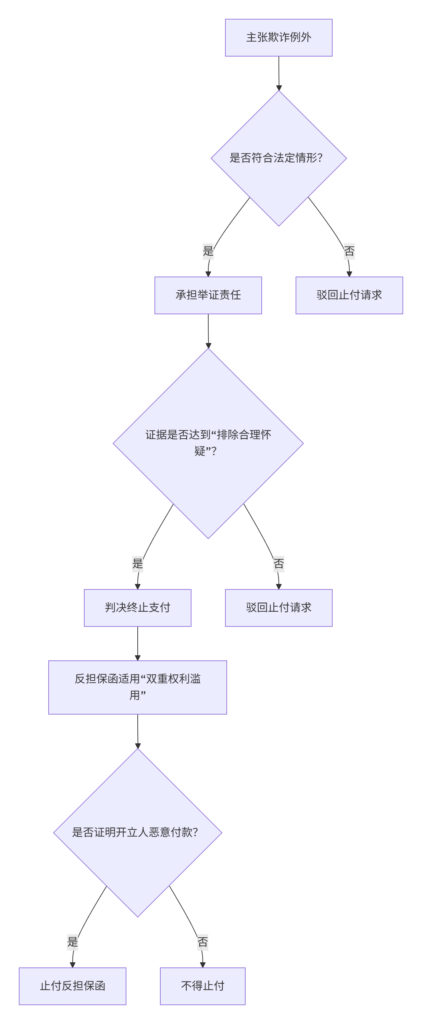

三、证明责任与审查标准

- 举证责任

- 由申请人(保函委托人)承担证明欺诈的责任。

- 需提供书面证据(如通信记录、单据真伪鉴定、生效判决等),不能仅凭基础合同争议主张欺诈。

- 证明标准

- 中止支付(临时措施):需证明欺诈“高度可能”。

- 终止支付(最终判决):需达到“排除合理怀疑”的刑事证明标准(如伪造单据经鉴定确系虚假)。

- 法院审查限制

- 不审查基础合同实质:仅判断受益人是否明知无索赔权,不裁决基础合同履行对错。

- 单据表面审查:即使基础合同无效或变更,只要单据相符且无欺诈,担保人仍需付款。

四、特殊情形的处理规则

- 反担保函欺诈的“双重权利滥用”标准

- 需同时证明:① 主保函受益人存在欺诈;② 反担保函的开立人(如转开行)明知欺诈仍付款,且转而向反担保行索赔。

- 案例:在(2017)最高法民再134号案中,因未证明哥斯达黎加银行恶意付款,反担保函止付被驳回。

- 已善意付款的例外保护

- 若担保人已善意支付主保函款项,即使后续发现欺诈,不得止付反担保函。

- 涉外保函的法律适用

- 当事人可约定适用国际规则(如URDG758),未约定的适用中国法审查欺诈。

- 联合国公约的不适用:我国未加入《联合国独立保证与备用信用证公约》,除非当事人明确约定,否则不适用。

五、实务操作指引

总结:独立保函欺诈例外的适用需严格满足法定情形、高证明标准及有限审查原则。实务中应注重 “单据合规性+恶意证据固化”,避免因基础合同争议误用此规则。对于反担保函,唯有证明 “受益人欺诈+开立人恶意付款” 的双重滥用,方能突破独立性。