境外证据转化为国内有效证据需遵循中国法律规定的认证程序、审查标准及证据转化规则,具体流程与要点如下:

一、证据认证程序:法定形式要求

- 基本认证流程

- 公证:在证据形成国由当地公证机构对证据真实性进行公证(如合同签署、证人签字等)。

- 外交认证:经公证的证据提交证据形成国外交部门或其授权机构认证,确认公证效力。

- 使领馆认证:最后由中国驻该国使领馆认证,确保证据符合中国法律要求。

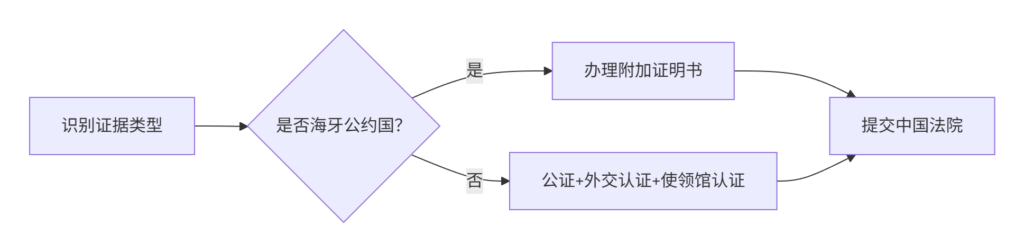

- 例外:若证据形成国与中国同为《海牙公约》成员国(2023年11月7日生效),可简化流程为附加证明书(Apostille),无需使领馆认证。

- 特殊证据类型的认证要求证据类型认证要求身份关系证据必须完整办理“公证+双认证”或附加证明书(如结婚证、出生证明)。公文书证需所在国公证机关证明,或履行双边条约手续(如判决书、政府文件)。电子数据网站公开信息可境内在线取证;邮件/聊天记录可通过当庭演示、录屏核验真实性。证人证言需重新核证:由国内侦查人员赴境外询问证人并录音录像(如李某案)。

二、证据转化与补强:突破形式限制

- 司法协助途径的转化

- 刑事证据:通过国际刑警、刑事司法协助或外交渠道获取的境外证据(如勘验报告、DNA鉴定),经公安部移交后可直接作为定案依据,但需说明来源及移交过程。

- 示例:在李某故意杀人案中,美国警方移交的DNA报告经中国法医解读并补充侦查实验,最终被法院采信。

- 证据补强方法

- 专业解读:委托国内专家对境外鉴定报告出具书面意见(如尸检报告的法医学解读)。

- 侦查实验:还原犯罪场景验证证据可信度(如抛尸路线模拟)。

- 多重印证:将境外证据与境内证据(如嫌疑人供述、物证)形成完整证据链(如李某供述与现场勘查一致)。

三、证据审查标准:三性原则

- 真实性审查

- 核查证据来源是否合法,是否存在篡改可能(如电子证据需存证时间戳)。

- 要求境外提供者签字确认移交文件(如美方警员在证据清单签字)。

- 关联性审查

- 证据需与案件事实直接相关(如境外合同纠纷中的邮件往来需证明交易细节)。

- 排除无关证据(如个人隐私信息未获授权使用)。

- 合法性审查

- 取证程序需符合证据形成国法律(如美国警方单独询问证人合法)。

- 违反中国强制性规定的证据无效(如刑讯逼供取得的供述)。

四、实务操作指引

1. 认证流程优化建议

2. 避免常见风险

- 时效风险:认证流程需20-30日,提前预留时间。

- 翻译错误:外文证据需由资质机构翻译,避免漏译导致证据无效。

- 证据矛盾:境外证据与境内证据冲突时,需通过质证排除矛盾(如DNA试剂盒差异的专家说明)。

3. 特殊情形处理

- 未认证证据:若法院认为必要,可要求补办认证;当事人拒不补办的,证据可能被排除。

- 港澳台证据:需经当地公证机关公证及中国法律服务(香港/澳门)公司转递。

五、总结:操作要点表

| 环节 | 核心规则 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 认证程序 | 海牙公约国→附加证明书;非公约国→三级认证 | 身份关系证据必须完整认证 |

| 证据转化 | 司法协助证据需来源说明;传闻证据需补强(如重新询问证人) | 李某案模式:专家解读+侦查实验 |

| 审查标准 | 真实性(来源合法)、关联性(与案件关联)、合法性(符合两国法律) | 电子证据当庭演示核验 |

| 实务效率 | 提前查询地方法院指引(如广东高院涉外证据指南),避免程序返工 | 翻译件需加盖翻译机构公章 |

提示:2023年《海牙公约》生效后,企业跨境证据认证成本降低约90%,时间缩短至5-10个工作日。但认证仅解决形式真实性,证据实质效力仍需通过法庭质证及全案印证认定。建议复杂案件结合司法协助与国内补强双路径,确保境外证据无缝衔接国内诉讼程序。