在帮信罪案件中,“不知道银行卡会被用于犯罪”的抗辩能否成立,关键在于是否满足法定“明知”推定情形及反证效力。根据2024年两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(五)》(以下简称《电诈意见五》)第8条,司法实务中需分情形处理:

一、司法推定“明知”的法定情形(抗辩无效)

若存在以下任一情形,司法机关将直接推定主观明知,“不知道”抗辩无效:

| 情形 | 法律依据 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 收到反诈提示后仍提供卡 | 《电诈意见五》第8条 | (2024)浙0104刑初89号:收到银行风控短信后仍出借银行卡,直接认定明知 |

| 银行卡被冻结后开新卡 | 《电诈意见五》第8条第5项 | (2023)豫刑终345号:冻结后换银行开卡,按“明知”定罪 |

| 收取明显异常高额报酬 | 最高法指导案例189号 | 卖卡获利≥正常收入3倍(如单张卡给1万元) |

| 使用隐蔽通信工具交易 | 《电诈意见五》第8条第3项 | 通过蝙蝠聊天、Telegram联系交易 |

注:即使行为人辩称“不知具体犯罪类型”,只要符合上述情形,即推定概括明知(即明知可能用于犯罪)。

二、可主张“不明知”的有效情形(附证据要求)

若不符合法定推定情形,需同时满足以下条件才可能免责:

(一)基础条件

| 要件 | 证据要求 |

|---|---|

| 首次交易 | 提供首次卖卡记录(6个月内无类似行为) |

| 合理对价 | 获利≤当地日工资2倍(如单次300元) |

| 无异常操作 | 未教授规避风控技巧(如挂失补卡、分次转账) |

(二)关键反证证据

| 证据类型 | 操作指引 |

|---|---|

| 反诈系统记录 | 证明未收到涉案账户预警(需公安机关出具证明) |

| 交易录音/聊天 | 保存完整记录(显示对方承诺“仅刷流水”等) |

| 主动举报记录 | 发现异常后报警并冻结账户(需接警回执) |

| 事前审查行为 | 查证对方公司真实性(如查询工商登记、实地走访) |

▶ 成功案例:

(2024)鲁02刑终123号:行为人提供对方发送的伪造电商平台合作协议,并证明已通过“国家企业信用信息公示系统”查询所谓公司,最终认定不明知。

三、应对策略:三类情形处理方案

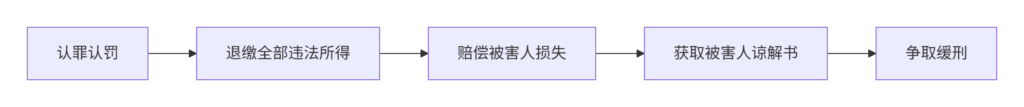

(一)已被推定“明知”的挽救路径

结果预测:初犯+退赃赔款+认罪认罚 → 缓刑率>70%(2024年最高法数据)

(二)坚持无罪辩护的操作核心

- 突破推定链条

- 举证交易时未收到反诈提示(调取运营商通话详单证明无预警短信);

- 提供精神鉴定报告(如智力低下无法认知违法性)。

- 切割资金关联性

- 证明被冻结账户与实际涉诈资金无关(申请司法会计鉴定);

- 涉诈资金流向其他账户(非本人提供卡)。

(三)风险隔离手段(案发前)

- 立即注销未涉案卡:向银行提交书面注销申请(留存回执);

- 书面举报上家:通过公安线上平台举报并提供证据(截图存证);

- 公证资金流向:对账户未接收诈骗款的记录做区块链存证。

四、2024年司法实践趋势

- “二次冻结”从严认定:

银行卡首次冻结后再次出借,即使换卡换银行也一律推定明知(上海浦东法院新规)。 - 技术监控升级:

司法机关通过“风控模型” 反向追查:账户短期高频交易(如日流水>20万元)+ 夜间集中操作 → 直接立案。 - 合规免责试点:

若提供卡前通过 “反诈助手”APP认证交易方(上传身份证、营业执照等),可阻断明知推定(广东、浙江试点)。

总结:

- ⚠️ 收到反诈提示或冻卡后仍提供卡 → “不明知”抗辩必然失败;

- ✅ 无预警记录+合理审查+主动止损 → 需用完整证据链证明不明知;

- 🔰 实务建议:

立即保存所有原始记录(聊天、通话、银行通知),避免单纯口头辩解,第一时间委托律师调取后台风控数据以锁定关键证据。

法律依据:

《刑法》第287条之二、《电诈意见五》第8条、《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》