根据我国《著作权法》及相关司法实践,发行权作为著作财产权的重要组成部分,其控制范围及“权利用尽原则”的适用需结合法律规则与典型案例综合理解。以下逐项解析用户提供的条款,并辅以法律依据与裁判规则:

一、发行权控制的行为范围

- 行为要件

- 提供对象:作品原件或合法制作的复制件(如书籍、光盘、软件安装包)。

- 提供方式:以出售、赠与等转移所有权的方式向公众提供,不以营利为必要(如免费派发盗版书籍仍侵权)。

- 核心特征:必须伴随作品有形载体的转移(如纸质书交付、软件U盘交付)。

- 与其他权利的区别

- 与信息网络传播权:

- 发行权涉及载体所有权转移(如实体书交易);

- 信息网络传播权控制网络交互式传播(如上传至云盘供下载),不涉及载体转移。

- 与复制权:

- 复制权控制制作复制件的行为,发行权控制转移复制件所有权的行为;

- 未经许可复制并销售:同时侵害复制权与发行权。

- 与信息网络传播权:

二、发行权用尽原则的适用条件

(一)适用前提

- 首次转让合法:作品原件或复制件系经著作权人授权制作并首次销售/赠与(如正版图书首次售卖)。

- 所有权已转移:首次转让后,特定载体所有权已转移至他人(如购买者取得图书所有权)。

(二)法律效果

- 再次发行不侵权:获得特定载体所有权的他人,可再次出售、赠与该特定载体(如二手书交易),无需著作权人许可。

- 限制合同条款无效:著作权人通过合同限制转售(如“禁止转卖”)不得对抗善意第三人(最高法(2022)知民终1460号)。

(三)典型场景

| 场景 | 是否适用权利用尽 | 依据与案例 |

|---|---|---|

| 二手实体书交易 | 是 | 图书首次售出后,二手书店转售合法 |

| 软件与硬件配套销售 | 是 | 芯片与配套软件捆绑销售后,受让人可转售整套产品(最高法1460号案) |

| 数字作品NFT首次交易 | 存争议 | NFT首次出售后转售是否用尽,各国司法尚未统一(如美国“瑞波实验室案”) |

三、发行权用尽原则的例外与限制

- 非法复制件不适用用尽

- 盗版制品(如盗版光盘)的销售,因首次“发行”本身侵权,不触发权利用尽,后续转售仍侵害发行权。

- 载体未转移的“发行”不适用

- 仅提供作品内容未转移载体所有权的行为(如云盘分享激活码),不构成发行,可能侵害信息网络传播权。

- 软件领域的特殊限制

- 软件合法复制品所有人可转售载体,但不得擅自复制软件(如转售一套软件后,不得保留备份继续使用)。

四、司法实践中的争议与突破

(一)软件发行权用尽的突破性认定

在最高法(2022)知民终1460号案中:

- 核心争议:软件与硬件配套销售后,下游企业修改软件并转售是否侵权?

- 裁判规则:

- 配套软件视为有形载体发行:当软件必须与特定硬件配套使用(如“钥匙与锁”关系),捆绑销售视为载体转移,适用发行权用尽;

- 合理修改不侵权:为适配硬件对软件进行必要优化(如驱动升级),且软件非主要交易标的的,无需著作权人许可;

- 限制条款无效:著作权人约定的“禁止转让”条款,因阻碍商品自由流通而无效。

(二)数字作品NFT的权利用尽困境

- 争议焦点:NFT首次出售后,链上转售数字作品是否触发发行权用尽?

- 司法分歧:

- 支持用尽:NFT本质是“数字载体所有权凭证”,转售应类比实体作品(如美国判例);

- 反对用尽:数字作品转售涉及新复制件生成,可能侵害复制权(欧盟倾向立场)。

五、实务建议

(一)对著作权人的风险防范

- 明确授权范围:在首次销售合同中避免使用“许可”表述,采用“转让所有权”条款,降低权利用尽争议。

- 技术保护措施:通过硬件绑定(如加密狗)限制软件复制,但不得阻碍合法转售。

(二)对使用者的合规指引

- 二手交易:确保取得的作品原件/复制件来源合法(如索要正版购买凭证)。

- 软件转售:

- 转售整套硬件与软件时,销毁自有备份;

- 修改软件仅限适配硬件的必要改动,不得篡改核心功能。

(三)争议解决策略

- 权利用尽抗辩: 证据类型作用首次销售合同证明作品载体经合法授权转让(需载明“转让所有权”)载体转移凭证如物流单据、付款记录,证明特定载体所有权已转移软件硬件配套证明技术说明、操作手册等证明软件仅用于驱动硬件

- 诉讼主张选择:

- 若涉及非法复制件:主张发行权+复制权侵权;

- 若涉及限制转售条款:主张条款违反公共利益无效。

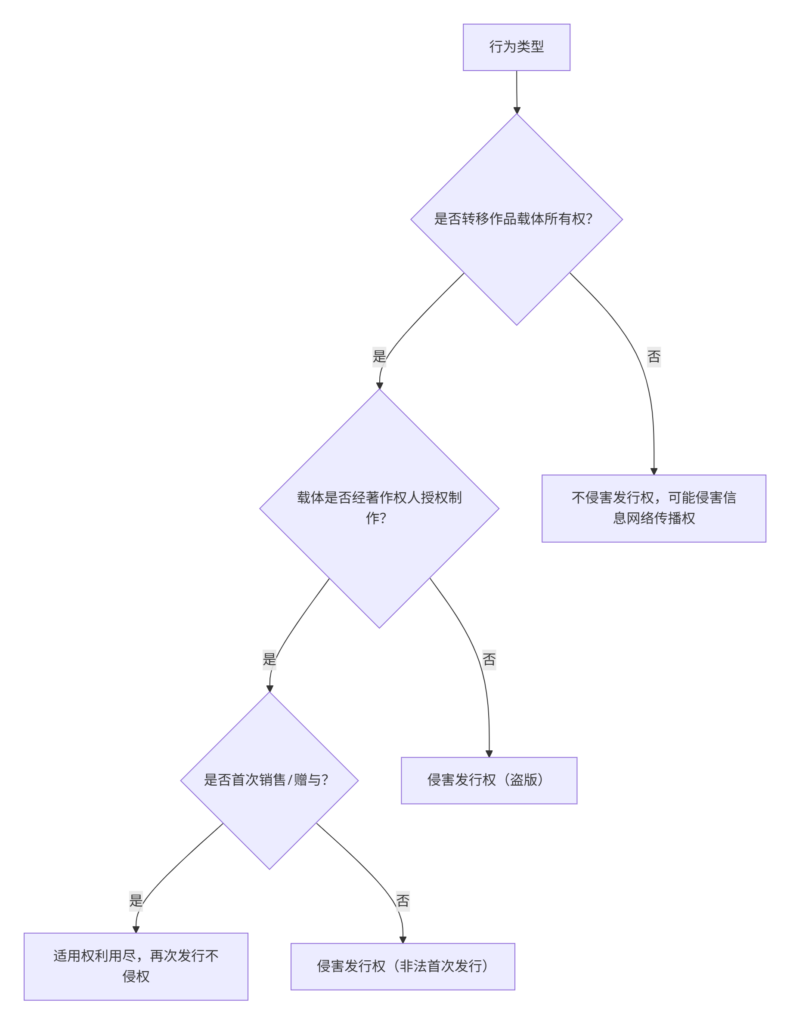

附:发行权侵权与权利用尽认定流程图

发行权的本质是控制作品有形载体首次进入市场的权利,而权利用尽原则旨在平衡著作权人利益与商品自由流通。实务中需严格区分载体转移与内容传播,并在软件、NFT等新兴领域关注司法动态(如最高法1460号案确立的“配套硬件”规则),以避免法律风险。