职业病诊断与工伤认定是两个紧密关联的法律程序,前者是医学确认,后者是法律定性,共同构成职业病劳动者获取工伤保险待遇的基础。以下是两者的关联程序及关键步骤:

一、职业病诊断程序

1. 诊断申请

- 申请主体:劳动者本人(或用人单位协助)。

- 申请地点:用人单位所在地、本人户籍地或经常居住地的职业病诊断机构(如疾控中心、指定医院)。

- 所需材料:

- 劳动者职业史和职业病危害接触史(岗位、工种、接触危害因素名称等);

- 职业健康检查结果;

- 工作场所职业病危害因素检测报告;

- 职业性放射性疾病需个人剂量监测档案。

2. 诊断流程

- 资料核验:诊断机构书面通知用人单位在10日内提供所需资料;若用人单位拒不提供,卫生健康部门可督促。

- 诊断时限:资料齐全后30日内出具《职业病诊断证明书》。

- 诊断原则:无证据否定危害因素与病症关联的,应诊断为职业病。

3. 争议处理(诊断异议)

- 首次鉴定:对诊断结论不服的,30日内向设区的市级卫生健康部门申请鉴定。

- 最终鉴定:对首次鉴定不服的,15日内向省级卫生健康部门申请再鉴定(终局结论)。

二、工伤认定程序

1. 认定申请

- 申请主体:

- 用人单位:自确诊职业病之日起30日内申请(特殊情况可延长);

- 劳动者/近亲属/工会:用人单位未申请的,可在1年内直接申请。

- 申请材料:

- 《工伤认定申请表》;

- 劳动关系证明(合同、工资流水等);

- 《职业病诊断证明书》或鉴定书;

- 身份证明。

2. 社保部门审核

- 受理时限:材料齐全的,15日内决定受理并出具受理书;材料不全的需一次性补正。

- 调查核实:

- 对职业病诊断书合规的,原则上不重复调查;

- 用人单位否认工伤的,需承担举证责任。

3. 认定决定与时限

- 一般时限:受理后60日内出具《认定工伤决定书》或《不予认定决定书》;

- 快速通道:事实清楚、权利义务明确的,15日内作出决定。

- 中止情形:需以司法结论为依据的(如责任认定),时限中止。

三、特殊情形处理

1. 离职/退休人员的工伤认定

- 适用条件:

- 离职或退休后确诊职业病;

- 未再接触职业病危害因素;

- 确诊后1年内申请工伤认定。

- 待遇基数:

- 按本人退休前12个月平均缴费工资或确诊前12个月平均养老金就高计算。

2. 非法用工或未参保单位

- 非法用工:无营业执照单位的职业病人员,按《非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法》赔偿(基数=统筹地区上年度职工年平均工资)。

- 未参保单位:工伤保险待遇全部由用人单位承担。

3. 职业病待遇支付

- 基金支付:医疗费、一次性伤残补助金、伤残津贴(1-4级)等;

- 单位支付:停工留薪期工资、一次性伤残就业补助金(5-10级)。

四、关键风险点与维权提示

- 用人单位责任:

- 未按时申请工伤认定的,期间待遇费用由单位承担;

- 拒不提供职业病诊断资料的,可处2000–2万元罚款。

- 劳动者维权路径:

- 对工伤认定不服的,可在60日内行政复议或6个月内行政诉讼;

- 诊断争议优先通过卫健部门的两级鉴定解决。

- 费用承担:

- 职业病诊断及医学观察期间费用由用人单位承担;

- 工伤认定不收费,行政复议/诉讼需依法缴纳诉讼费。

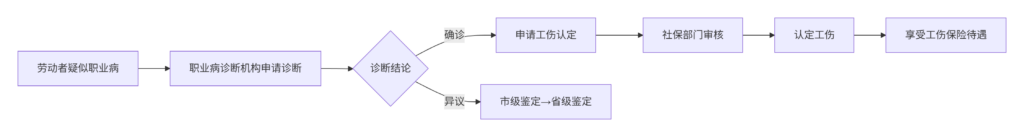

五、关联程序流程图

总结

职业病诊断是工伤认定的必要前置条件,而工伤认定是激活工伤保险待遇的法律开关。劳动者需重点关注:

- 诊断时效:尽早申请并固定职业危害证据;

- 认定衔接:确诊后1年内务必启动工伤认定程序;

- 权利救济:善用两级鉴定、行政复议与诉讼渠道。

实务提示:职业病职工除工伤保险外,若用人单位存在过错(如未提供防护设备),还可依据《职业病防治法》主张民事赔偿。