竞业限制协议的经济补偿标准是平衡用人单位商业秘密保护与劳动者就业权的重要机制,其核心规则如下:

一、补偿标准的确定规则

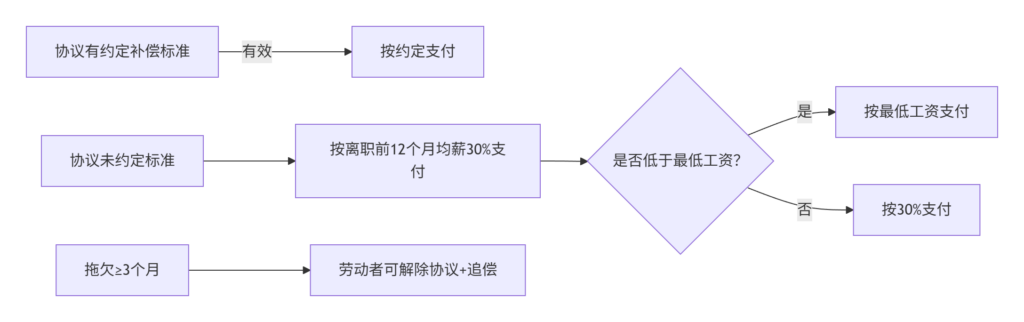

- 约定优先原则

- 用人单位与劳动者可在竞业限制协议中自行约定经济补偿的具体数额或计算方式,法律充分尊重双方意思自治。

- 示例:约定每月固定金额(如1万元),或按离职前工资的特定比例(如40%)支付。

- 法定补充标准(未约定时适用)

- 若协议未明确约定补偿标准,则适用法定标准:

- 计算基数:以劳动者离职前12个月的平均工资为基准;

- 支付比例:按该平均工资的30% 按月支付。

- 特殊下限保护:

- 若30%的金额低于当地最低工资标准,则按劳动合同履行地的最低工资标准支付。

- 若协议未明确约定补偿标准,则适用法定标准:

二、补偿标准的下限保护

- 法定兜底规则:

即使双方约定比例低于30%或金额过低,只要约定标准低于最低工资,劳动者仍可主张按最低工资标准执行。 - 禁止零补偿:

用人单位不得约定“无需支付补偿”条款,此类条款因违反法律强制性规定而无效。

三、支付方式与争议处理

- 支付周期

- 法定要求:必须按月支付,不得按季度或年度一次性支付。

- 实践例外:若双方协商一致且不损害劳动者权益,其他支付方式可能被认可,但存在被认定为无效的风险。

- 拖欠补偿的后果

- 劳动者解约权:

因用人单位原因导致连续3个月未支付补偿,劳动者可单方解除竞业限制协议,并追索欠付补偿。 - 违约责任:

用人单位除需补足补偿外,还可能承担额外赔偿(如协议解除后3个月的补偿)。

- 劳动者解约权:

四、特殊情形的处理

- 劳动者违反竞业义务

- 若劳动者违约(如入职竞争企业),用人单位可拒付违约期间的补偿,并主张违约金。

- 注:违约行为需用人单位举证(如新单位劳动合同、社保记录等)。

- 在职期间的竞业限制

- 法律未强制要求对在职期间的竞业限制支付额外补偿,因劳动者在职时已通过工资获得对价。

- 若双方特别约定在职期间需支付补偿,该约定有效。

- 用人单位单方解除协议

- 用人单位可随时解除竞业限制协议,但需额外支付3个月补偿作为劳动者择业过渡的补偿。

总结:补偿标准的核心逻辑

实务提示:

- 企业侧:建议在协议中明确约定补偿标准(如“月均薪40%且不低于5000元”),避免适用法定标准引发争议。

- 劳动者侧:留存工资流水、协议文本,若单位超3个月未支付补偿,可书面通知解除协议并索赔。

- 地域差异:北京、上海等地对“竞争关系”认定严格,补偿争议中需重点举证实际业务重合性。

合规核心:补偿标准需满足≥30%均薪或≥最低工资的法定底线,且支付行为需符合按月、持续、足额要求,否则用人单位将面临协议解除、赔偿及行政处罚风险。