商标权的保护范围是商标法律效力的核心,其具体内容包含专用权(积极权利)和禁用权(消极权利)两大维度,同时受商品/服务类别、地域、期限等多重限制。以下是结合《商标法》及最新司法实践的系统解析:

一、专用权(积极权利)的范围

专用权指商标权人在核准注册的商标图样和核定使用的商品/服务类别内独占使用的权利。具体包括:

- 使用权

在核定商品/服务上标注注册商标(如“®”或“注”),用于商品包装、广告、交易文书等商业场景。 - 许可权

通过许可合同授权他人使用,类型包括:- 独占许可:仅被许可人可使用,商标权人自身不得使用;

- 排他许可:商标权人可使用,但不得再许可他人;

- 普通许可:商标权人可自行使用并许可多人。

- 处分权

- 转让:需签订协议并向商标局申请,受让人需保证商品质量;

- 质押:以商标权设立抵押担保,需办理质押登记;

- 继承:作为无形资产由合法继承人继承。

越权使用风险:超出核定商品范围使用注册商标(如注册在第25类服装却用于第35类销售服务),可能构成冒充注册商标或面临撤销风险(连续3年未在核定类别使用)。

二、禁用权(消极权利)的范围

禁用权范围通常大于专用权,涵盖对侵权行为的禁止,分为普通商标与驰名商标两类:

(一)普通商标的禁用权

商标权人有权禁止他人在以下情形使用相同或近似标识:

- 同一种商品/服务 + 相同商标(绝对禁止);

- 同一种商品/服务 + 近似商标(易导致混淆);

- 类似商品/服务 + 相同商标(易导致混淆);

- 类似商品/服务 + 近似商标(易导致混淆)。

“混淆”认定标准:

- 以相关公众一般注意力为准;

- 比对商标整体及主要部分;

- 考虑注册商标的显著性和知名度。

(二)驰名商标的禁用权(跨类保护)

驰名商标的禁用权扩展至非类似商品/服务,条件为:

- 复制/摹仿/翻译驰名商标;

- 误导公众,致使驰名商标权人利益可能受损。

- 例:“可口可乐”注册在饮料类(第32类),有权禁止他人在服装类(第25类)使用相同标识。

三、保护范围的限制因素

商标权并非无限扩张,受以下限制:

| 限制类型 | 具体内容 |

|---|---|

| 商品/服务类别 | 保护仅限《商标注册证》核定的类别(如第9类电子产品、第35类广告服务)。 |

| 地域限制 | 中国注册商标仅在中国境内有效,出口需在目标国注册(如美国需单独申请)。 |

| 时间限制 | 有效期10年,期满需续展(宽展期6个月),否则注销。 |

| 合理使用 | 他人可正当使用:通用名称、描述性词汇、地名(如“烟台苹果”产地标识)。 |

四、商标权保护的核心边界:禁止注册与使用的情形

以下标志禁止作为商标使用或注册,构成权利保护的法律红线:

- 国家/国际组织标志:如国旗、国徽、红十字标志;

- 歧视性/欺骗性标志:如贬低民族形象、虚构商品质量(“极品”“纯天然”未经验证);

- 缺乏显著性的标志:通用名称(“手机”)、描述性词汇(“鲜榨”果汁)——除非经使用取得显著性(如“六个核桃”);

- 恶意抢注:明知他人在先使用商标仍申请注册(如代理商抢注品牌)。

五、侵权认定与法律救济

(一)典型侵权行为

- 未经许可在相同/类似商品上使用相同/近似商标;

- 销售侵权商品;

- 伪造商标标识;

- 更换商标后重新销售(反向假冒);

- 帮助他人侵权(如提供包装服务)。

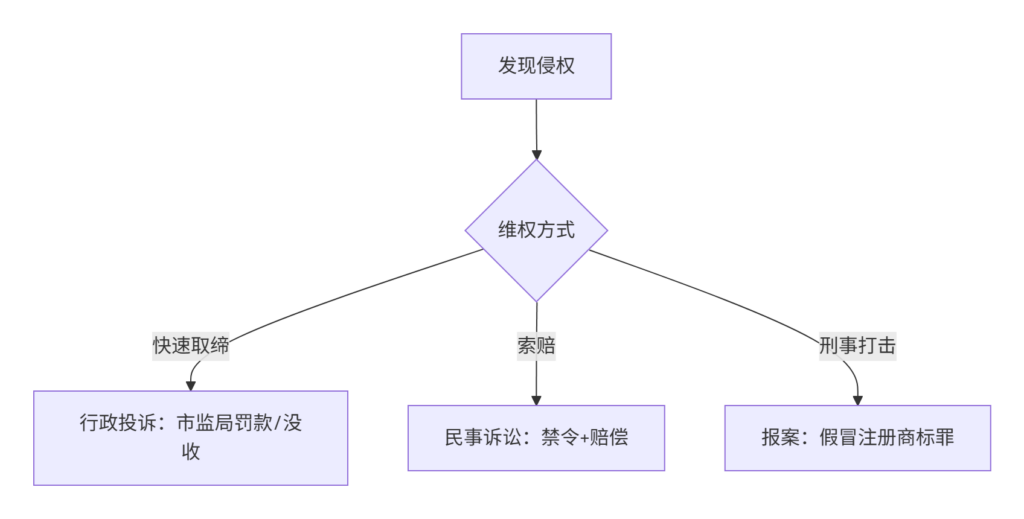

(二)维权路径

赔偿计算:

- 实际损失(侵权销量×正品利润);

- 侵权获利(查账确定);

- 法定赔偿(≤500万元)。

实务建议

- 商标布局:

- 核心类别+关联类别注册(如服装企业注册第25类+第35类);

- 驰名商标主张跨类保护(需提供知名度证据)。

- 侵权证据固定:

- 公证购买侵权商品;

- 保存网络销售页面截图。

- 避免权利滥用:

- 不得以商标权排除竞争(如垄断高价许可可能违反《》)。

法律依据:

- 《商标法》第56-57条(侵权认定);

- 《反垄断法》第55条(知识产权滥用禁止)。

商标权的保护是动态平衡过程,既要积极行使权利,也需尊重公共利益与市场竞争秩序。建议企业在商标注册前进行跨类别检索,使用中留存使用证据,遭遇侵权时多途径并行维权,以实现品牌价值的最大化保护。