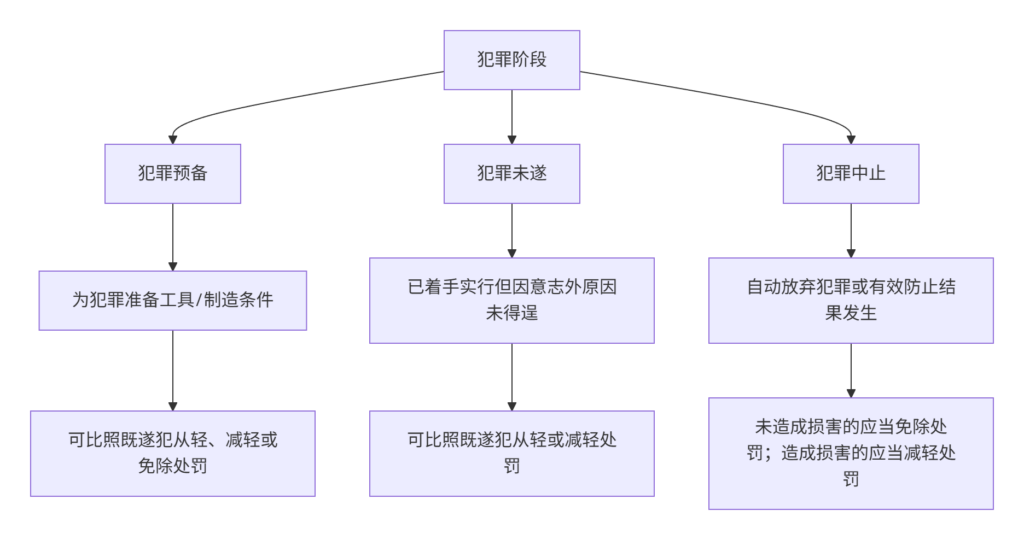

犯罪未遂、中止、预备的处罚差异本质在于社会危害性和主观恶性程度的不同,具体处罚规则依据《刑法》第22-24条及2024年最新司法解释(法释〔2024〕2号)整理如下:

一、核心区别全景图

二、处罚规则详解

(一)犯罪预备(《刑法》第22条)

构成要件:

✅ 主观上有犯罪故意

✅ 客观上实施了准备工具、制造条件的行为(如买凶器、蹲点)

✅ 因意志外原因未能着手实行

处罚原则:

1. 一般情况:可比照既遂犯从轻、减轻处罚

2. 情节显著轻微:可免除处罚(如预备阶段即终止且无实质危险)

3. 例外重罚:恐怖主义犯罪预备犯直接追究刑事责任(《反恐法》第30条) 2024新规:网络犯罪预备行为(如编写病毒程序)按实质危害性认定,不必然减轻处罚。

(二)犯罪未遂(《刑法》第23条)

三大认定标准:

着手实行 --> 结果未发生 --> 意志外原因处罚梯度:

| 未遂类型 | 处罚规则 | 示例 |

|---|---|---|

| 实行终了未遂 | 从轻幅度≤30% | 投毒后被害人未饮用 |

| 未实行终了未遂 | 减轻幅度最高达50% | 抢劫时被路人制止 |

| 不能犯未遂 | 可免除处罚(无客观危险性) | 用白糖当毒药杀人 |

(三)犯罪中止(《刑法》第24条)

双重认定标准:

自动放弃 –> [主观自愿性]

有效防止 –> [结果未发生]

处罚分层:

1. 未造成损害 → **应当免除处罚**(如盗窃前主动放弃)

2. 造成损害 → **应当减轻处罚**(量刑可低至法定刑的30%) 2024年从严限制:

⚠️ 下列情形不认定中止:

① 发现难度增大而放弃(如见保安巡逻停止盗窃)

② 因第三人在场暂缓实施(待时机成熟继续犯罪)

③ 犯罪后抢救被害人但仍死亡

三、实务量刑对比(以抢劫罪为例)

| 犯罪形态 | 量刑起点 | 实际判刑区间 | 缓刑适用 |

|---|---|---|---|

| 既遂犯 | 3-10年 | 5年 | 不符合 |

| 犯罪预备 | 3-10年 | 1年6个月(减轻) | 可能 |

| 犯罪未遂 | 3-10年 | 3年(从轻) | 禁止 |

| 犯罪中止(无损害) | 3-10年 | 免予刑罚 | – |

| 犯罪中止(有损害) | 3-10年 | 2年(减轻) | 可能 |

四、三大形态核心差异要点

| 维度 | 犯罪预备 | 犯罪未遂 | 犯罪中止 |

|---|---|---|---|

| 停止原因 | 意志外因素 | 意志外因素 | 自动放弃 |

| 发生阶段 | 预备阶段(未着手) | 实行阶段(已着手) | 全程可发生 |

| 处罚刚性 | 可免除 | 必须处罚(但可从减轻) | 未损害应免除 |

| 主观恶性 | 较低 | 较高 | 主动消除恶性 |

五、2024年证据认定新规

- 中止犯主观自愿性:需同步提交录音/聊天记录证明放弃犯罪主动性(法释〔2024〕2号第8条)

- 预备犯工具危险性:刀具需鉴定杀伤力(长度>10cm即具危害性)

- 未遂犯客观危害:调取现场勘验记录、被害人伤情证明未遂原因

冤案警示:

❌ 因认识错误(如偷拿自己财物)不构成未遂

❌ 被被害人欺骗放弃犯罪不构成中止

经典判例:(2024)刑核18号:以为氰化钾失效而放弃投毒 → 不认定中止

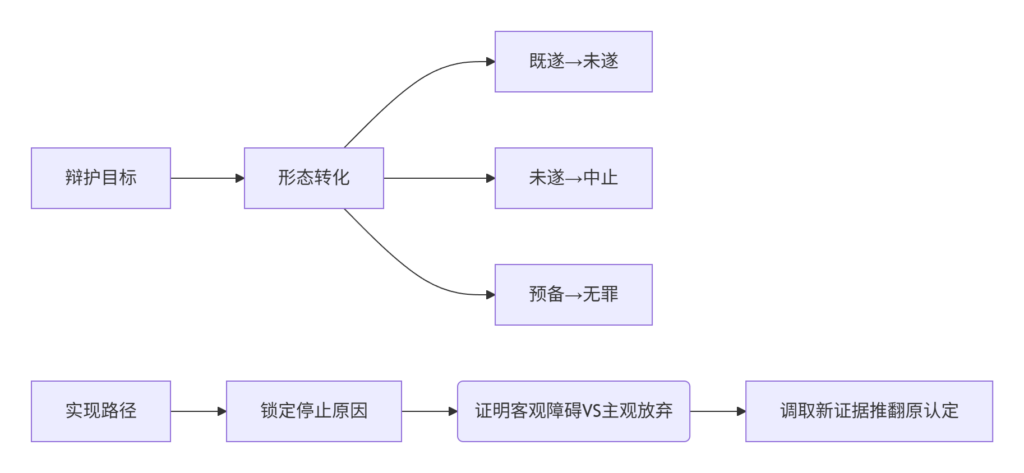

附:律师辩护黄金策略

操作指引:

- 未遂辩中止:提供被告人事后抢救记录、忏悔书信

- 预备辩无罪:举证行为属正常生活活动(如买刀为做饭)

- 例外辩护:重度抑郁症患者犯罪预备可主张刑事责任能力抗辩