危险驾驶罪与交通肇事罪是我国刑法中两类常见的危害公共安全犯罪,二者在构成要件、主观罪过、法律后果等方面存在显著差异,但在司法实践中易因行为竞合引发混淆。以下结合法律规范与判例,从五个维度系统分析其界分标准:

一、法益保护与行为性质的本质差异

- 法益保护侧重

- 危险驾驶罪:侧重于防范抽象公共危险,保护不特定多数人的生命财产安全免受潜在威胁。

- 交通肇事罪:侧重于惩罚实际损害结果,即对已发生的重大交通事故(致人重伤、死亡或重大财产损失)的追责。

- 行为类型定位

- 危险驾驶罪是 “抽象危险犯”(如醉酒驾驶、追逐竞驶),行为本身即推定具有危险性,无需实害结果;

- 交通肇事罪是 “结果犯”,要求违章行为与重大损害结果之间存在因果关系。

二、主观罪过形式:故意与过失的明确界分

| 要件 | 危险驾驶罪 | 交通肇事罪 |

|---|---|---|

| 主观心理 | 故意(明知违规且放任危险) | 过失(对损害结果非故意) |

| 认识内容 | 对危险驾驶行为有明确认知(如知醉仍驾) | 对违章行为可能有过失,但对结果持否定态度 |

| 示例: |

- 醉驾者明知酒精影响仍驾车,属危险驾驶罪的故意;

- 司机超速撞死人,本可预见风险但因疏忽未避免,属交通肇事罪的过失。

三、客观要件:行为模式与结果要求的对比

1. 行为模式差异

- 危险驾驶罪:限定四类行为(醉酒驾驶、追逐竞驶、严重超员/超速运输、违规运危化品);

- 交通肇事罪:涵盖所有违反交规的行为(如闯红灯、无证驾驶、超载等)。

2. 结果要件有无

- 危险驾驶罪无需实害结果,如醉驾被查未肇事仍构罪;

- 交通肇事罪必须造成法定损害(重伤/死亡/重大财产损失)。

临界案例:

醉驾致人轻伤 → 仅构成危险驾驶罪;

醉驾致人重伤且负主责 → 转化为交通肇事罪。

四、刑罚配置与量刑实践的失衡现象

| 罪名 | 法定刑 | 量刑实践特点 |

|---|---|---|

| 危险驾驶罪 | 拘役(1-6个月)+罚金 | 多判实刑,缓刑适用率低 |

| 交通肇事罪 | 3年以下→7年以上有期徒刑(分三档) | 赔偿后易获缓刑 |

| 矛盾根源: |

- 危险驾驶罪虽法定刑轻,但因属故意犯罪且民众关注度高,法院倾向判实刑;

- 交通肇事罪虽法定刑重,但因过失性质可通过赔偿、和解获得轻判,导致“轻罪实刑、重罪缓刑”的倒挂现象。

五、竞合处理规则:从一重罪与转化逻辑

当行为同时符合两罪要件时(如醉驾肇事致人死亡),按 “从一重罪处罚” 原则处理:

- 一般竞合:危险驾驶行为(如醉驾)引发重大事故 → 以处罚更重的 交通肇事罪 论处;

- 加重情节:若肇事后逃逸或有其他恶劣情节(如毒驾、无证驾驶),适用交通肇事罪升档刑期;

- 例外排除:醉酒在封闭停车场短距挪车等无公共危险的行为,可能因“情节显著轻微”不构成犯罪。

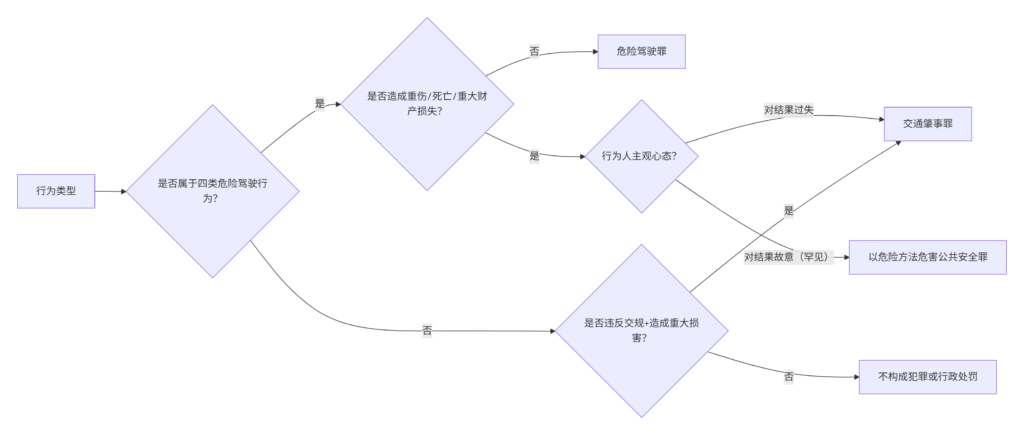

总结:核心界分标准图示

实务要点:

- 危险驾驶罪是“行为犯”,重在行为本身的危险性,立案门槛低但刑罚较轻;

- 交通肇事罪是“结果犯”,立案门槛高但刑罚弹性大,需注重损害结果与因果关系的证明;

- 竞合时优先适用重罪,避免轻罪重判的司法悖论。

建议司法者在个案中综合考量 行为危险性、主观恶性、结果严重性 三要素,通过精准界分实现罪责刑相适应,避免机械化套用罪名导致的量刑不公。