危化品违规运输行为是否构成《刑法》第133条之一的危险驾驶罪,关键在于“具体危险”的司法认定。该罪属具体危险犯,需结合违规行为、物品属性、时空环境等因素逐案审查是否对公共安全造成现实、紧迫的威胁。以下结合法律规范与判例展开分析:

一、“具体危险”的核心判断标准

根据《刑法》第133条之一及《危险化学品安全管理条例》,认定“具体危险”需同时满足以下要件:

- 违规行为客观存在

- 无证运输、超载(如超过核定质量50%)、车辆改装或罐体不合格;

- 未悬挂警示标志、未配备押运员或未携带安全卡。

示例:使用普通货车伪装运输易燃气体(如液化石油气),罐体未经检验或超出适装介质范围。

- 危险物品的高危属性

- 爆炸性(如硝酸铵、硝化甘油)、易燃性(汽油、乙醇)、剧毒性(氰化钠)等,需参照《危险货物道路运输规则》(JT/T 617)分类;

- 运输量超过临界量(如液化石油气≥10吨)或浓度极高(如浓硝酸≥98%)显著提升风险。

- 时空环境的公共性 高风险场景低风险场景途经学校/居民区(如温岭槽罐车爆炸案穿越村镇)夜间空旷工业区专用道路高速公路/隧道(如晋济高速隧道甲醇燃爆事故)封闭厂区内短距离转运交通高峰时段低流量时段且路线避让人群密集区

- 结果发生的紧迫可能性

- 泄漏、爆炸等事故发生的盖然性,如:

→ 罐体阀门未关闭+行驶颠簸路段(汽油蒸汽易积聚);

→ 超速+疲劳驾驶+车辆故障(如爆胎)叠加风险。

- 泄漏、爆炸等事故发生的盖然性,如:

二、司法实践中的“具体危险”认定规则

(1) 直接认定“具体危险”的典型情形

- 无证运输易燃易爆品途经密集区

如张某乙案:用普通货车运输硝酸,撕毁标签伪装洗洁剂,途中泄漏致道路堵塞2小时+驾驶员受伤,法院认定“抽象危险转化为现实紧迫风险”。 - 超载+高危路段行驶

如荣乌高速事故:油罐车超载汽油,冰雪路面失控侧翻泄漏,引发连环爆燃致12死6伤,违规行为与场景叠加构成具体危险。

(2) 排除“具体危险”的例外情形

- 低危化学品+封闭环境:运输低浓度试剂(如≤68%硝酸)于专用化工园区内,无泄漏或事故;

- 轻微违规无实质风险:如随车未带安全卡但路线为荒僻路段,且物品为有限数量包装的弱腐蚀性化学品。

三、关键证据与认定方法

司法机关通过客观行为反推危险程度,重点审查:

- 违规记录

- GPS轨迹是否偏离审批路线;

- 运单是否隐瞒真实货物品类。

- 物品危险性证据

- 安全技术说明书(SDS)载明的闪点、爆炸极限等参数;

- 检测报告证明实际运输物质与申报一致。

- 环境风险评估

- 途经区域人口密度监控数据;

- 气象条件(如高温加剧挥发性)。

四、实务认定趋势与辩护要点

从严认定趋势

- “违规+高危物品”即推定危险:运输液氯、液化石油气等剧毒/易燃气体,即使未肇事,途经高速或城区即认定具体危险(如奚某吸毒后驾车连续冲撞案逻辑延伸);

- 企业责任人员连带追责:托运人故意隐瞒危险性质,诱导无资质司机运输,可构成教唆犯(如张某甲等人通过平台下单普通车辆运硝酸案)。

有效辩护路径

- 技术性抗辩:证明运输物品未列入《危险化学品目录》(如部分低浓度试剂);

- 紧急避险:为避让突发事故短时偏离路线;

- 危险可控性:配备完善应急设备(如自动堵漏装置)+ 专业押运员全程监控。

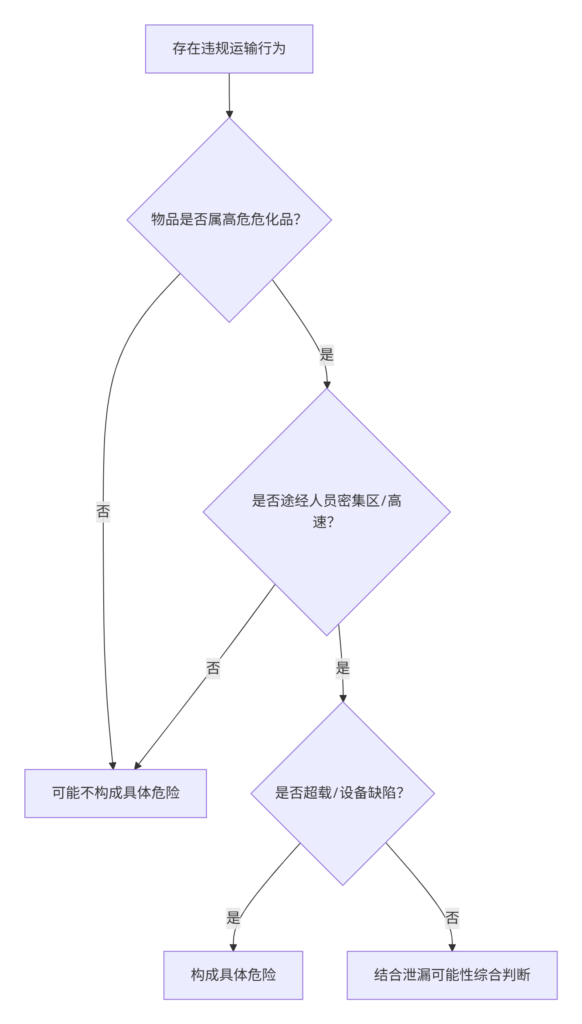

总结:具体危险司法审查流程图

裁判指引:

- 对运输爆炸品、剧毒气体、易燃液体,原则上只要违规进入公共道路即推定具体危险;

- 对腐蚀性、氧化性物品需证明泄漏可能性(如包装破损记录、路况恶劣);

- 行政违法≠刑事犯罪:未造成现实风险(如深夜厂区内部转运)应通过行政处罚处理。

实务中应避免“唯结果论”(即发生事故才定罪),也需防止“一刀切入刑”。2023年交通运输部《重大事故隐患判定标准》细化违规情形,可作为刑事“具体危险”认定的前置参考。