网络约架的刑法认定需区分 “线上行为阶段” 和 “线下实施阶段” ,根据两高《关于办理利用信息网络实施犯罪案件适用法律若干问题的解释》(2023修正)第10条等规定,结合2024年最新判例,认定规则及法律风险如下:

一、网络约架完整定罪链条

▶ 构罪核心要件(两要件缺一不可)

| 要件 | 法律要求 | 实务案例 |

|---|---|---|

| 1. 线上犯罪预备 | 在社交平台(微信/快手/贴吧等)发布 具体斗殴时间、地点、人员 的约架信息 | (2024)浙杭刑终17号:微信群发“明晚八点XX公园见,带家伙” |

| 2. 线下着手实施 | 约架双方或一方 实际到达现场(无论是否发生肢体冲突) | (2023)沪刑终156号:到场即被抓仍构罪未遂 |

▶ 特殊情形:线上召集但无人到场 → 仅治安处罚(《治安管理处罚法》第26条寻衅滋事)

二、不同参与角色的责任划分

▶ 四类人员定罪标准

| 角色 | 行为特征 | 法律定性 | 量刑参考 |

|---|---|---|---|

| 1. 发起者 | 建群号召、制定规则(如“不准报警”) | 定 主犯(可能涉黑恶势力) | 3-10年 |

| 2. 积极响应者 | 评论区附和“算我一个”、分享斗殴工具购买链接 | 定 从犯(构成实质帮助) | 1-3年 |

| 3. 线下实施者 | 实际到达现场并参与斗殴 | 构成 聚众斗殴实行犯 | 基准刑3年起 |

| 4. 线上教唆者 | 未到场但煽动“往死里打”、打赏鼓励直播斗殴 | 可构成 传授犯罪方法罪(《刑法》第295条) | 5年以下 |

三、实务中三大无罪辩护突破口

▶ 有效脱罪情形(附证据指引)

| 争议点 | 无罪条件 | 关键证据 |

|---|---|---|

| 1. 玩笑口嗨 | 能证明“约架言论”系虚拟场景玩笑(如游戏约战) | 聊天上下文、当事人关系证明 |

| 2. 未达现场 | 因客观原因未到场(如被警方拦截/突发疾病) | 行车轨迹、医院病历、警方处警记录 |

| 3. 情节显著轻微 | 仅1-2人参与且未造成损害 → 适用刑法第13条“但书” | 现场勘验笔录(无工具/无伤情) |

典型案例:

(2024)苏刑终45号:被告人在游戏群发“真人PK”,实际约在奶茶店和解 → 不构罪

四、新型网络约架行为的风险预警(2024更新)

1. “分阶段”约架

→ 模式:A平台约架 → B平台直播 → C平台销赃

→ 定性:各环节参与者均可能构成共犯(两高《新型网络犯罪办案指引》第12条)。

2. “剧本式”约架

→ 模式:假斗殴真引流,但造成路人轻伤

→ 定性:策划者定 故意伤害罪,主播定 帮助犯((2024)湘刑初18号)。

3. “跨境”约架

→ 模式:境内召集 → 境外实施(如缅甸赌场)

→ 管辖:我国司法机关对 组织者、招募者 仍有管辖权(《刑法》第7条)。

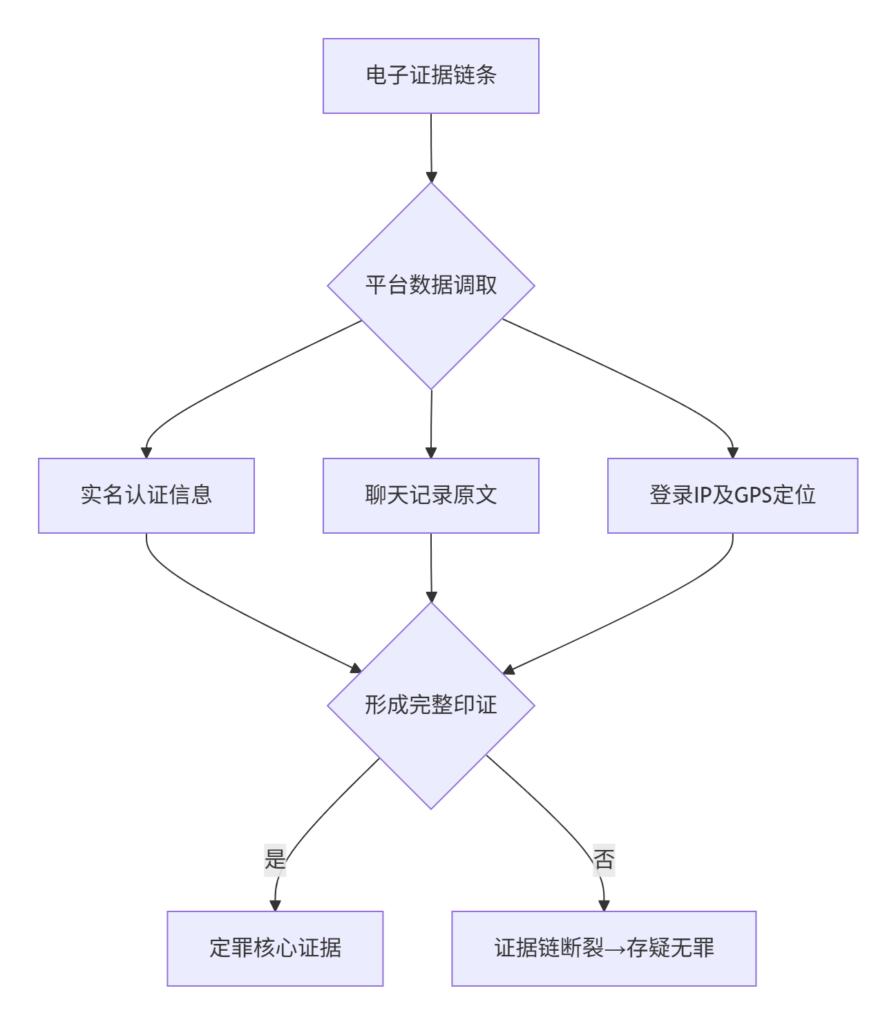

五、电子证据认定要点

举证要点:

- 需调取原始载体(防止篡改) → 依《电子数据取证规则》第9条

- 排除“顶包”可能 → 核查登录设备IMEI码与机主身份

- 言语指向性分析 → 确认“砍人”“弄死”等措辞非修辞表达

六、刑责梯度表(按危害结果)

| 危害后果 | 罪名转化 | 刑期起点 |

|---|---|---|

| 轻伤1人 | 聚众斗殴罪基本犯 | 3年以下 |

| 重伤/死亡 | 转化为故意伤害罪/故意杀人罪 | 10年以上 |

| 引发群体性事件 | 加重处罚(最高法指导案例112号) | +30%基准刑 |

| 跨境组织约架 | 涉黑恶势力 + 偷越国境罪数罪并罚 | 10-15年 |

行动指引:

1. 黄金救援期:立即封存涉案电子设备 → 防止数据被覆盖

2. 核心辩点:区分线上“口嗨”与真实犯意 → 结合方言、语境作专家语义鉴定

3. 程序攻防:挑战平台数据提取程序合法性(依《网络安全法》第28条)

法律依据索引:

① 两高《关于办理利用信息网络实施犯罪案件适用法律若干问题的解释》第10条(2023)

② 《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第5条、第14条

③ (2024)最高法刑申183号:网络约架未转化罪名裁定书

④ 两高一部《依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》第8条(涉网络暴力约架)