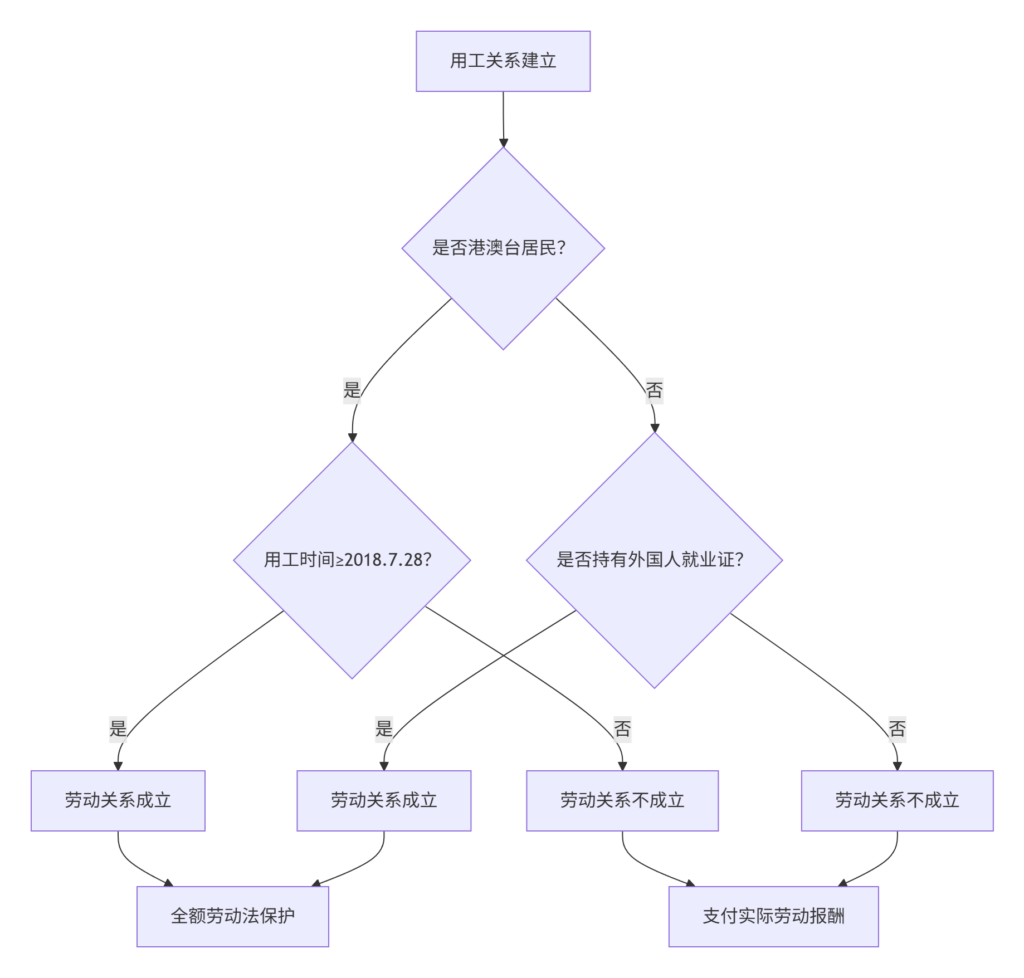

根据中国现行法律法规及司法实践,外国人、无国籍人、港澳台地区居民未依法办理就业证件与用人单位建立用工关系的处理规则,需区分主体类型、时间节点及法律效果,具体如下:

一、港澳台居民:以2018年7月28日为关键时间节点

- 2018年7月28日前

- 法律定性:未办理《台港澳人员就业证》的用工关系不认定为劳动关系,所签劳动合同无效。

- 典型案例:香港居民连某在2015年未续办就业证,法院驳回其劳动关系确认请求。

- 法律依据:废止前的《台湾香港澳门居民在内地就业管理规定》第四条及最高法原司法解释(四)第十四条。

- 2018年7月28日及以后

- 法律定性:国务院取消台港澳人员就业许可,此后建立的用工关系可直接认定为劳动关系。

- 溯及力规则:以用工关系建立时间为准,不溯及既往(如2018年7月前未办证的仍不视为劳动关系)。

二、外国人及无国籍人:严格就业许可制度

- 未办理《外国人就业证》的法律后果

- 劳动关系无效:依据最高法《劳动争议司法解释(一)》第33条,未依法取得就业证件的外国人请求确认劳动关系的,法院不予支持。

- 例外情形:持有《外国专家证》并取得《外国人来华工作许可证》的,可认定劳动关系。

- 变更用人单位未办手续

- 即使已持有就业证,但实际用工单位与证件注明单位不一致且未办理变更手续的(如张某从上海公司跳槽至北京公司未变更证件),仍视为非法就业,劳动关系不成立。

三、劳动报酬请求权的特殊保护

即使劳动关系不成立,劳动者已实际付出劳动的,用人单位仍需支付报酬:

- 法律依据:

- 《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十三条:当事人请求确认劳动关系虽不支持,但可主张报酬。

- 司法实践遵循公平原则,参照合同约定支付劳动报酬。

- 支付标准:

- 按实际工作量参照原合同约定支付,但不适用劳动法保护(如无需支付经济补偿、加班费、社保等)。

示例:马来西亚籍张某未办就业证变更,仲裁驳回其劳动关系确认请求,但支持其索要实际工作期间的工资。

四、用人单位合规风险

- 行政处罚风险

- 非法聘用外国人可处1万元以下罚款,情节严重者追究刑责(如组织他人偷越国境罪)。

- 民事赔偿风险

- 若因用人单位过错未办证(如隐瞒要求),导致劳动者损失(如工资差额),需承担赔偿责任。

五、实务操作指引

| 主体/时间 | 就业证件要求 | 劳动关系认定 | 报酬请求权 | 法律依据 |

|---|---|---|---|---|

| 港澳台居民 | 2018.7.28前需《台港澳就业证》 | 无效 | 参照合同支付 | |

| 港澳台居民 | 2018.7.28后取消许可 | 有效 | 全额劳动法保护 | |

| 外国人/无国籍人 | 需《外国人就业证》 | 无效(无证) | 仅支持实际劳动报酬 | |

| 持外国专家证者 | 需《外国人来华工作许可证》 | 有效 | 全额劳动法保护 |

提示:

- 证据保留:劳动者应留存工作记录、工资流水等证明实际用工;

- 及时补正:用人单位应在用工30日内办理就业许可(外国人)或备案(港澳台)。

依据《外国人在中国就业管理规定》第8、23条及最高法司法解释,未办证用工本质是行政违法与民事救济的分离处理:劳动关系因违法而否定,但报酬权基于公平原则保留。