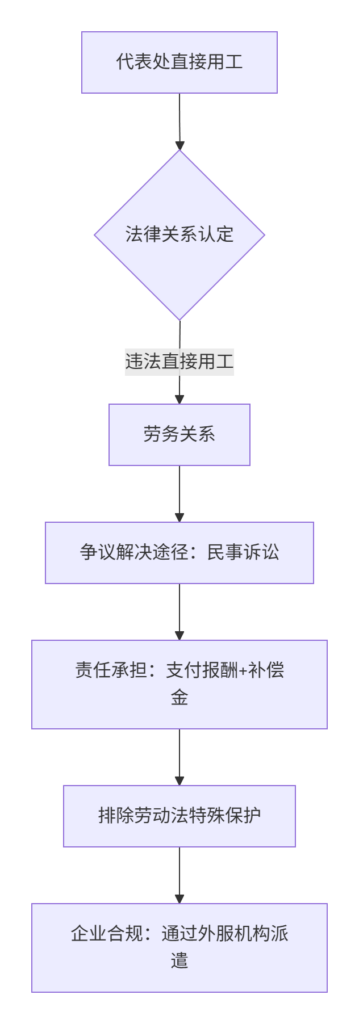

外国企业常驻代表机构未通过涉外就业服务单位直接招用中国雇员的,其法律关系认定及法律后果需结合中国现行法律法规和司法实践综合分析,具体规则如下:

一、法律关系的定性:劳务关系而非劳动关系

- 核心定性依据

- 外国企业常驻代表机构(以下简称“代表处”)不具有法人资格,不属于《劳动合同法》第二条规定的“中华人民共和国境内的企业、个体经济组织等用人单位”,因此不具备劳动关系主体资格。

- 根据国务院《关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》第十一条,代表处必须通过政府批准的涉外就业服务单位(如FESCO、中智等)聘用中国雇员。

- 司法实践:

- 北京市高院规定:直接招用中国雇员时,用工关系认定为劳务关系(《北京市高级人民法院关于审理劳动争议案件解答(一)》第24条)。

- 浙江省高院规定:直接招用按雇佣关系处理(浙高法民一〔2019〕1426号案)。

- 合同效力

即使双方签订名为“劳动合同”的协议,也因违反强制性规定而无效,但劳务合同中的权利义务约定仍对双方有约束力。

二、法律依据与政策演变

| 依据层级 | 具体规定 | 法律效果 |

|---|---|---|

| 行政法规 | 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》:代表处不得直接用工,必须委托外事服务单位。 | 违反则用工关系无效 |

| 地方司法文件 | 北京、浙江、广东等地高院明确:直接招用按劳务关系处理。 | 排除劳动法适用 |

| 2025年新规 | 最高法《劳动争议司法解释(二)》第五条(2025.9.1施行):代表处可作为劳动争议当事人。 | 代表处可被直接起诉并承担连带责任 |

三、争议解决途径与责任承担

(一)争议解决程序

- 排除劳动仲裁

- 因不构成劳动关系,纠纷不属于劳动争议受案范围,劳动仲裁委不予受理。

- 正确途径:劳动者需以劳务合同纠纷为案由,直接向法院提起民事诉讼。

- 诉讼主体资格

- 2025年9月前:劳动者需起诉外国企业(境外母公司),程序复杂且执行难。

- 2025年9月后:依新司法解释,劳动者可直接起诉代表处,并可申请追加外国企业为共同被告。

(二)法律责任

| 责任类型 | 具体内容 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 劳动报酬 | 参照合同约定支付实际工作报酬(如工资、奖金) | 最高法解释(一)第41条 |

| 经济补偿 | 参照劳动法标准赔偿因合同无效造成的损失(如工龄补偿金) | 《劳动法》第97条 |

| 排除权益 | 不享受社保、加班费、未休年假工资、未签合同双倍工资等劳动法特殊保护 | 北京高院解答(一)第24条 |

| 行政责任 | 代表处可能被处以5万–50万元罚款(如从事营利性活动) | 《代表机构登记条例》第35条 |

典型案例佐证:

- 广州中院(2015)穗中法民一终字第1号:判令代表处支付劳动报酬及经济补偿金。

- 南京中院(2019)苏01民终6723号:直接用工合同无效,但需赔偿损失。

四、实务操作建议

1. 劳动者维权策略

- 证据保留:保存工资流水、工作记录、沟通文件等证明实际用工。

- 诉讼请求:

- 主张劳务合同约定的报酬;

- 要求参照《劳动合同法》补偿标准赔偿损失(如经济补偿金)。

- 新规利用:2025年9月后可直接起诉代表处,降低维权成本。

2. 企业合规要点

- 用工模式:必须通过涉外就业服务单位(如FESCO)以劳务派遣形式用工。

- 合同设计:

- 与外服机构签订《劳务派遣协议》;

- 避免代表处账户直接支付工资(通过外服账户发放)。

- 动态管理:建立外籍员工证件预警机制(如工作许可到期前90天续办)。

3. 风险防范升级(2025年新规后)

- 连带责任:外国企业需确保代表处合规用工,否则可能承担赔偿责任。

- 诉讼应对:涉外案件需配备熟悉劳动法与移民法的专业律师,保留中英文双版本用工记录。

总结:核心处理逻辑

注意事项:

- 地域差异:北京、广东等地司法实践统一按劳务关系处理,但西部地区可能存在个案差异;

- 新规影响:2025年9月后,代表处诉讼主体资格明确,连带责任风险显著上升。

- 劳动者取舍:劳务关系维权效率较低,建议优先选择通过外服机构建立合法劳动关系以保障社保等权益。